Les résultats de l’enquête internationale TIMSS 2023 ont été vivement commentés au nord de notre pays, où ils confirment une fois de plus la chute régulière des performances en mathématiques et en sciences. Du côté francophone, en revanche, où des élèves participaient pour la première fois à ces épreuves, leur score, pourtant encore plus mauvais que celui des petits Flamands, n’a guère suscité de débats. Nous revenons ici sur quelques résultats interpellants, en particulier sur le plan des inégalités sociales.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), est une étude comparative internationale organisée tous les quatre ans par l’Association internationale pour l’évaluation de l’éducation et le Centre international d’études TIMSS & PIRLS du Boston College. TIMSS mesure les résultats d’apprentissage en mathématiques et en sciences d’échantillons d’élèves de 4e primaire (et de 2e secondaire, mais la Belgique n’ayant pas participé à ce volet, nous n’en parlerons plus ici). Environ 360.000 élèves de 70 pays ou systèmes éducatifs ont participé à TIMSS 2023.

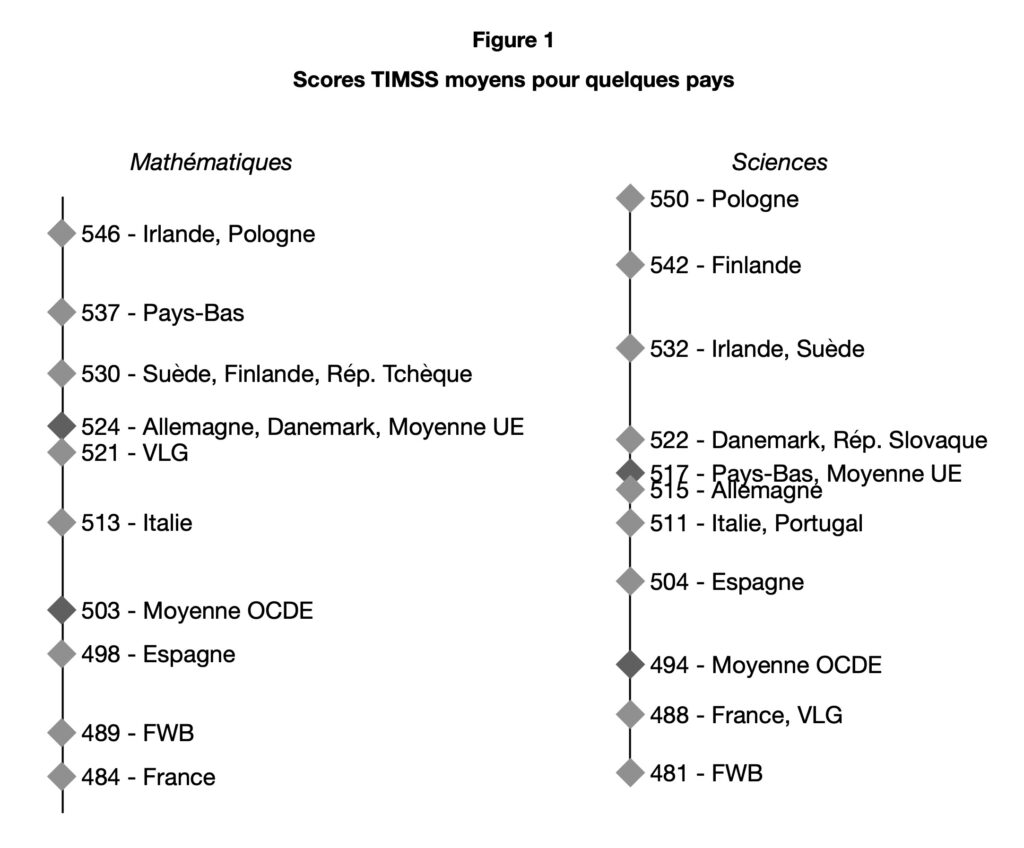

Comme le montre la figure 1, qui présente les résultats moyens obtenus par les principaux pays de l’Union européenne, la situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est guère brillante, puisqu’elle se situe tout en bas du classement des pays européens.

Comme le montre la figure 1, qui présente les résultats moyens obtenus par les principaux pays de l’Union européenne, la situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est guère brillante, puisqu’elle se situe tout en bas du classement des pays européens.

Certes, il convient de nuancer un peu ce triste spectacle, notamment en tenant compte de l’âge des élèves. Contrairement aux enquêtes PISA, qui évaluent des échantillons d’élèves ayant tous le même âge (15 ans), TIMSS sélectionne ses échantillons à un niveau d’enseignement donné, ici la quatrième année de l’école primaire. Or, cette école primaire ne commence pas partout au même âge. De ce fait, alors que l’âge moyen des élèves de l’échantillon belge était de 9,9 ans, les élèves des pays nordiques et des pays de l’ex-bloc de l’Est avaient généralement entre 10,5 et 11 ans. Il ne fait aucun doute que l’écart de performance des petits Belges par rapport aux Scandinaves ou aux Polonais, par exemple, s’explique en partie par cette différence d’âge.

Néanmoins, même si l’on compare le score de la FWB avec les seuls pays ayant des situations comparables (nos voisins directs), elle continue de figurer au plus bas du classement. Seule la France faisant encore moins bien que nous, et seulement en mathématiques. Lorsqu’on considère les quatre « niveaux » de performance en mathématique dans la classification TIMSS (« rudimentaire », « intermédiaire », « élevé » et « avancé »), on observe que 42% des élèves belges francophones atteignent au mieux le niveau rudimentaire (12% ne l’atteignent même pas).

La situation de la Flandre est un peu plus inégale. Alors qu’en sciences les élèves de la Communauté flamande font à peine mieux que les francophones, ils s’en sortent beaucoup plus honorablement en mathématiques, avec un résultat proche de la moyenne européenne.

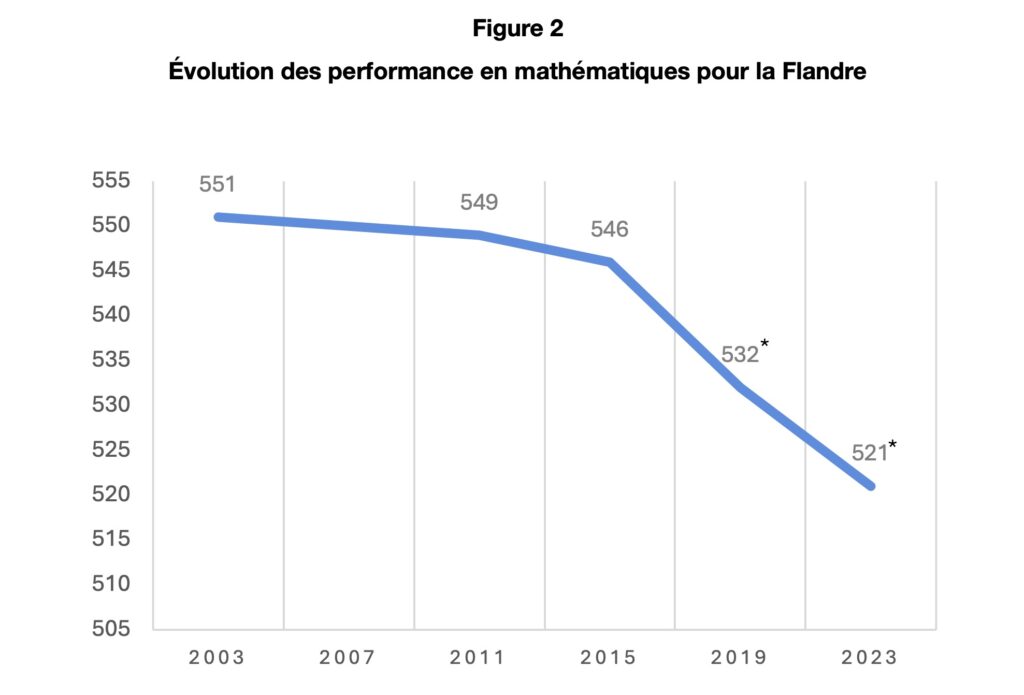

Pourtant c’est là, au Nord de notre pays, que les médias et les politiques se sont le plus vivement inquiétés à l’annonce des résultats de TIMSS. La cause cet émoi réside dans la chute constante des performances en mathématiques, observée depuis que la Flandre participe aux tests TIMSS.

Alors que les élèves des écoles néerlandophones caracolaient en tête de peloton en 2003, avec un score moyen de 551 points, ils sont désormais retombés juste sous le niveau moyen européen de 524 points (voir graphique 2).

Nous ne nous étendrons pas ici sur les causes de ces médiocres performances en Fédération Wallonie-Bruxelles et sur la chute des performances flamandes. Nous y avons consacré deux numéros spéciaux de l’École démocratique, que vous pouvez désormais consulter gratuitement en ligne sur www.skolo.org

Comment les inégalités augmentent

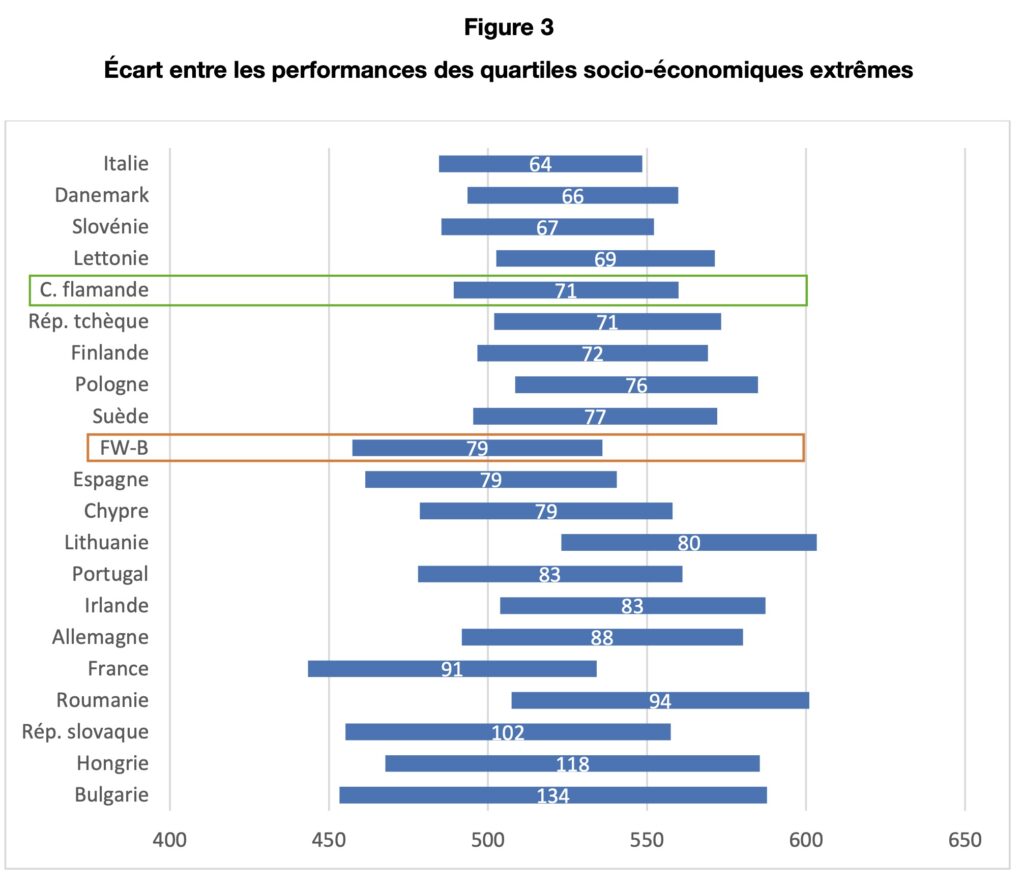

Un élément particulièrement intéressant de TIMSS est qu’il permet, tout comme les enquêtes PISA, de mesurer les inégalités selon l’origine sociale. Or, là, une surprise nous attend. Nos lecteurs réguliers savent bien que, dans les tests PISA, nos deux communautés obtiennent les plus mauvais résultats en matière d’équité sociale dans les apprentissages. Ainsi, dans PISA 2018, l’écart entre les résultats moyens des quartiles extrêmes (les 25% d’élèves les plus favorisés et les 25% les plus pauvres), était de 114 points en Flandre et de 108 points en FWB, soit les deuxième et quatrième plus mauvais résultats parmi les pays d’Europe occidentale. Or, dans TIMSS, nos deux communautés s’en sortent nettement mieux : avec respectivement 71 et 79 points d’écart entres les quartiles socio-économiques extrêmes, ils figurent plutôt dans la bonne moyenne du classement européen de l’équité scolaire.

Comment expliquer cette différence entre TIMSS et PISA ? Comment se fait-il qu’en cinq ans, entre la 4ème primaire et la 3ème secondaire, les écarts se creusent si profondément ? Pour le comprendre, il nous faut examiner par quels mécanismes naissent et croissent ces inégalités.

Les enfants n’arrivent pas égaux à l’école. Ils reçoivent, dans leur famille, un bagage de connaissances (expression, vocabulaire, concepts, savoirs factuels…) qui est fort différent selon les milieux sociaux et culturels. De plus, ils n’arrivent pas à l’école avec les mêmes attentes par rapport à l’école et aux savoirs scolaires, donc pas la même motivation, pas le même « rapport au savoir ». Enfin, surtout, ils ne bénéficient pas de la même aide, du même encadrement en dehors des heures de classe. Ces mécanismes ne sont pas propres à la Belgique. Ils agissent partout, dès l’école maternelle et primaire, avec une force qui dépend essentiellement du taux d’encadrement et des pratiques pédagogiques. La Communauté Flamande bénéficie de taux d’encadrement assez proches de ceux des pays nordiques et il est donc normal que les écarts sociaux de performance scolaire soient eux aussi plutôt semblables (de l’ordre de 70 points d’écart entre les quartiles extrêmes). L’encadrement est un petit peu moins bon en FWB et les inégalités sociales y sont également un peu plus grandes, d’où sans doute des écarts scolaires légèrement supérieurs (environ 80 points).

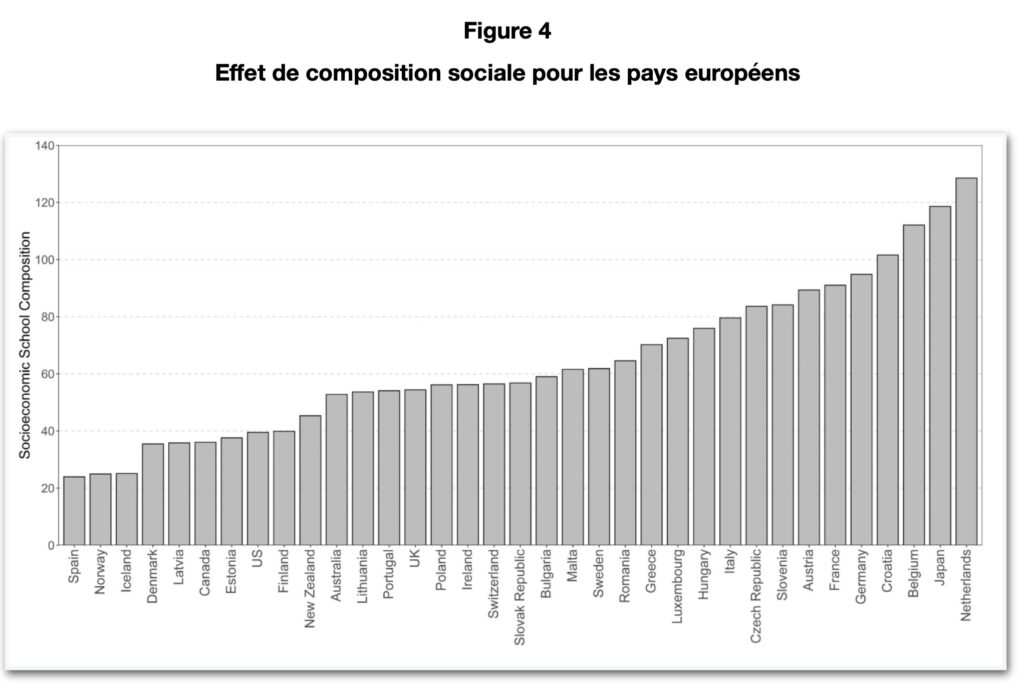

Mais ensuite, un autre facteur vient potentiellement aggraver ces inégalités : la ségrégation sociale. Dans notre pays, plus qu’ailleurs, les élèves sont inscrits dans des établissements scolaires fortement polarisés : des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. De ce fait, les inégalités sociales d’apprentissage donnent naissance à des inégalités de niveaux académiques entre écoles. Celles-ci agissent en retour sur les apprentissages : c’est l’effet de composition des classes. Regroupez des élèves « faibles » entre eux et vous ferez encore davantage baisser leur niveau. Alors que s’ils sont confrontés à un niveau moyen plus élevé, ils auront tendance à s’y accrocher. Le climat scolaire, les interactions entre pairs, les attentes des enseignants, les ressources inégales… Autant de facteurs qui contribuent à cet effet de composition, par lequel la ségrégation sociale et académique renforce les inégalités sociales d’apprentissage et de parcours scolaire.

Or, ainsi que l’illustre la figure 4, cet effet de composition des classes (ou des écoles) agit plus fortement en Belgique qu’ailleurs, parce que nos écoles sont davantage socialement ségréguées. Ceci est le résultat d’un marché scolaire très libéral, où les parents sont non seulement libres, mais littéralement contraints de trouver eux-mêmes une place pour leur enfant dans une école. Cette particularité typiquement belge exacerbe la recherche de « l’entre-soi » par les parents, donc la ségrégation sociale. De ce fait, les inégalités sociales d’apprentissage y croissent plus rapidement chez nous, ce qui explique probablement que cinq ans après les tests TIMSS, au moment des tests PISA, nous soyons devenus les « champions » de l’inégalité sociale scolaire.

Un autre élément explicatif est le redoublement. TIMSS teste un échantillon d’élèves qui sont tous scolarisés dans la même année d’étude, la 4ème primaire. Mais PISA évalue un échantillon d’élèves qui ont tous le même âge (15 ans) quelle que soit leur situation scolaire. Du fait des taux de redoublement importants dans notre pays, il y a donc, dans notre échantillon PISA, une forte proportion d’élèves qui ont un ou deux ans de retard scolaire sur les autres élèves.

L’observation de l’écart de performance TIMSS selon l’origine sociale permet aussi de relativiser un peu les écarts entre systèmes éducatifs. Ainsi le différentiel de résultats qui sépare la Flandre et la FWB (32 points) est assez petit en comparaison des 71 (Flandre) ou 79 (FWB) points d’écarts selon l’origine sociale. Même nos 63 points d’écart par rapport à l’Angleterre, qui affiche le meilleur score européen, sont inférieurs aux écarts sociaux à l’intérieur de notre pays. Les écarts entre classes sociales sont aussi nettement supérieurs aux écarts entre garçons et filles (21 points) ou entre natifs et non natifs (24 points).